2020.5.28

【研究紹介】世界各国は、防災をどう捉えているか?-2018年アジア防災閣僚級会議における声明からの分析-

情報管理・社会連携部門 社会連携オフィス

佐々木 大輔 助教

▷はじめに

世界の平和と協力を目指し、国際連合(国連)が誕生して75年。国連は、毎年本部のあるニューヨークで総会を開催するほか、必要に応じて別途、具体的な地球規模課題の解決に向けて会議を開いてきました。会議の場で各国の利害を調整し、出席した全加盟国が賛成すれば決議文(成果文書)が採択されます。その後、その決議文は各国が足並みを揃えて将来へ向かうための国際的指針となります。例えば世界の開発・発展に関する「持続可能な開発目標(SDGs)」、温室効果ガス削減と気候変動への適応に関する「パリ協定」、そして災害リスクを減らすための「仙台防災枠組2015-2030」は、そのような国連会議の場で採択されてきた決議文です。上記の3つはいずれも防災に深くかかわることから、専門家が「3大防災グローバルアジェンダ」と呼び、3つを緊密に連関させて進めていくべきであると論じることもあります。

仙台防災枠組は、2015年に仙台で開催された第3回国連防災世界会議における成果文書で、その特色として、防災の主流化、平時からの防災投資、ビルド・バック・ベター、災害リスク軽減のための目標設定などが謳われていることが挙げられます。IRIDeSも学の立場から、仙台防災枠組の策定・実施に協力してきました。仙台防災枠組に書かれている内容は、あくまで防災についての大綱であり、各国は枠組が有効な2030年まで、枠組に書かれた内容を、それぞれの国情に合わせて工夫しながら実施していく必要があります。言い換えれば、枠組を具体的にどう解釈し実施していくかは各国にまかされており、幅があると考えられます。

それでは、実際に各国は仙台防災枠組をどのように位置付け、どのように取り組もうとしているのでしょうか。また、防災に対するスタンスが互いに似ている国、異なる国はあるのでしょうか。

▷各国は防災をどう捉えているか:佐々木大輔助教の研究

このたび、IRIDeSの佐々木大輔助教は、その問いに答えるための研究を行いました1)。具体的には、第3回国連防災世界会議から約3年後の2018年にモンゴル・ウランバートルで開催された、アジア防災閣僚級会議の場において表明された37国家2)の代表(大臣または大臣代理)による声明を詳しく分析することで、その答えを追求することにしました。

なぜ、このような声明を分析データとして用いることができるのでしょうか。それは、国際会議の場において国家の代表が表明する声明には個人的な見解が入らず、その国の外交的立場がそのまま反映されるためです。つまり、その国の政府が防災を外交・国際関係の文脈でどのように捉えているかを端的に示す貴重な情報になると考えられるのです。しかも各声明は、同一の会議という同じ土俵で出され長さにも著しい違いはないため、複数の声明を偏りなく互いに比較しながら、より客観的に各国の立場の共通点や違いを明らかにできる有効な資料とすることができます。

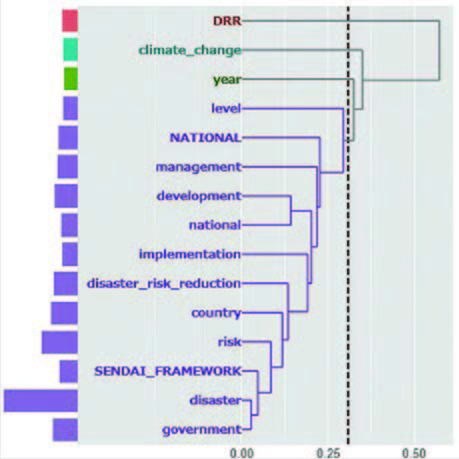

佐々木助教は、まず対象とした37か国の全体としての傾向を調べることにしました。全声明の頻出語句を抽出し、語句ごとの関係性を分析したところ、「政府(government)」「仙台防災枠組(Sendai Framework)」「防災(disaster risk reduction)」「開発(development)」といった単語が、互いに結びつけられて使われていることがわかりました【図1】。この結果からは、各国政府が仙台防災枠組の下で防災政策を実施するにあたり、開発とリンクさせていると解釈することができます。すなわち、各国が防災をSDGsの観点からも捉えている可能性が示唆されます。

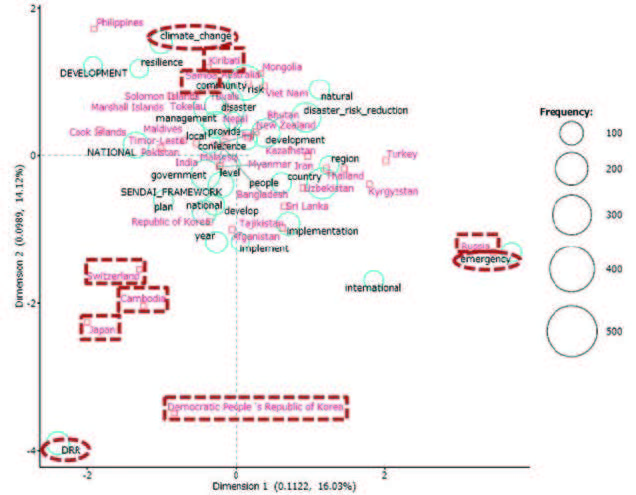

さらに佐々木助教は、各国の防災に関する立ち位置を二次元的に可視化しました【図2】。この図では、国名と同じ方向にある語、また、原点から離れている語ほど、当該国に特徴的であると解釈できます。これにより、各国の防災に関する解釈や、それぞれの共通点・相違点も浮かび上がってきます。図2を見ると、例えば、キリバスやサモアの代表が気候変動についてフォーカスしている一方で、ロシアの代表は、防災を危機(emergency)として捉えていることなどがわかります。また、日本と声明の傾向が比較的類似しているとされた国は、カンボジア、スイス等でした。

▷研究の意義と今後

我々は日々のニュース等を通じ、諸外国のスタンスをある程度は知っているように感じています。しかし、今回の佐々木助教の研究は、各国の声明を同列に並べ、同じ基準で比較することで、国ごとの共通点・相違点を客観的に可視化したものであり、防災における世界の動きに関する明確な科学的根拠(エビデンス)を提供するものとなりました。

今回の研究に関し、佐々木助教は、「各国の声明は、あくまで国外向けの政治的な意見表明であり、その国が実際に国研究の意義と今後内外でどう防災に取り組んでいるかとは必ずしも一致しない点には、注意が必要です」と指摘し、また、「キリバスやサモア等の太平洋島嶼国が防災の会議の場で気候変動についてフォーカスしていた、という結果自体は、これらの国が気候変動による災害リスクに今まさに晒されていることに鑑みれば、いわば当然であると考えられます」とコメントしました。一方で佐々木助教は、「今回、日本が気候変動について明確に言及しなかったのも、興味深いところではありました。今回の研究結果からその背景を説明することはできませんが、今後、声明の経年変化について分析していきたいと思います」と述べます。引き続き各国の声明の特徴を定期的に分析することで、各国の防災に対する姿勢の変化・発展を追求し、最終的には、世界が防災という地球規模課題の解決に向け、どのように動いているかを明らかにしていきたいと、佐々木助教は抱負を語りました。

【図2】

1) Sasaki, D.( 2019). Analysis of the Attitude Within Asia-Pacific Countries Towards Disaster Risk Reduction: Text Mining of the Official Statements of 2018 Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Journal of Disaster Research, 14(8), 1024 -1029. doi: 10.20965/ jdr.2019.p1024. 本記事中の図は本論文からの再掲。

2) アフガニスタン、オーストラリア、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、クック諸島、朝鮮民主主義人民共和国、フィジー、インド、イラン、日本、カザフスタン、キリバス、キルギスタン、マレーシア、モルディブ、マーシャル諸島、モンゴル、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、大韓民国、ロシア、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、スイス、タジキスタン、タイ、東チモール、トケラウ、トルコ、ツバル、ウズベキスタン、ベトナム。