2020.8.27

【研究紹介】堆積物のきめ細やかな分析により、過去に北海道東部へ襲来した津波の年代をより正確に測定する

災害理学研究部門 活断層研究分野

石澤 尭史 助教

▷はじめに

日本列島は、海溝型地震とその地震が引き起こす津波に、過去に何度も襲われてきました。それらの自然災害には、ある程度の周期性があったことが明らかになっています。実際の海溝型地震発生のメカニズムは複雑で、地震・津波の発生間隔は、あくまで目安として算出されるものですが、「自然災害は繰り返し発生する」という大前提のもと、現在の地震・津波リスクを知り、将来に備えるには、まず過去から学ぶことが極めて重要です。

IRIDeSの石澤尭史助教は、特に地層に着目し、地質学・年代学の手法を用い、過去の津波の襲来年代をなるべく正確に測定する研究に取り組んできました。研究対象の一つは、千島海溝沿いで発生した津波の痕跡です。

過去に千島海溝沿いで発生した地震・津波の実態は、それら災害に関する記述を含む古文書が見つかっておらず、長らく謎につつまれてきました。しかし、21世紀に入ってから多くの地質調査が行われ、千島海溝沿いで過去に何度も津波が発生していたことが証明されました。また、北海道東部に痕跡を残した最も新しい巨大津波が、推定モーメントマグニチュード8.8の地震によるもので、その襲来時期は15~17世紀であることも明らかになりました。

地質学により津波の実態解明は大きく前進しましたが、従来の研究では、過去の津波の襲来年代は大まかな推計に留まる傾向がありました。そんな中、石澤助教らのチームは、高精度な分析により、年代をより正確に絞り込む研究に挑戦することにしました。

▷まずは現地調査で地層の断面を入手

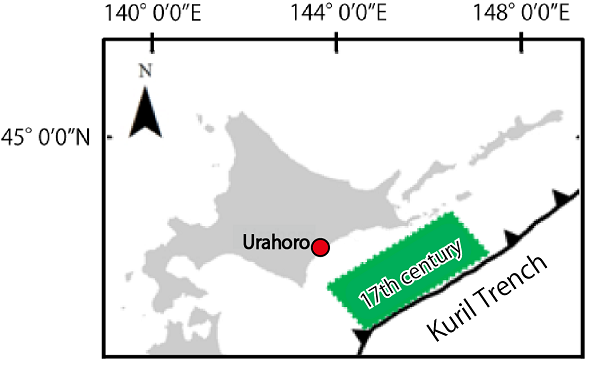

研究チームはまず、当該津波の被災地であることが判明している北海道十勝郡浦幌町【図1】でトレンチ調査を行いました。海岸から400mほど内陸にある湿地帯を、地表から2m ほど垂直に掘り下げ、スライスした地層を薄い板状の土としてそのまま取り出します。すると、泥炭層と砂礫層が交互に地層を織りなす高さ2mの土の断面図が表れ、その中に、計8つの砂礫層が確認されました。「湿地帯では、基本的には泥が厚くたまっていきます。その断面に砂の層が何枚も表れるということは、その砂が津波などの高エネルギーの水流で運ばれてきたことを示唆します」と石澤助教。チームは、さらなる分析のため、堀りだした地層の板を慎重にケースに収め、カビなどを防ぐために冷蔵し、研究室に運びました。

▷入手した地層の泥炭層から約70点のサンプルを取り出す

次に、津波堆積物と推定される砂礫層に接するすぐ上と下の泥炭を採取し、それらの形成年代を放射性炭素年代測定によって調べます。「知りたいのは津波堆積物の形成年代なのですが、測定するのは砂礫層ではなく泥炭層のほうです。なぜなら、砂は別の場所から攪拌されながら運ばれ、この場所に堆積しなおしたもので、新旧が入り混じり、年代測定に最適でないと考えられるからです」。よって、津波堆積物と接する「きわ」の部分の泥炭層の年代を調べることで、津波堆積物の年代に迫っていきます。

従来は、年代を調べたい津波堆積物層の真上・真下を1か所ずつ調べるのみに留めるのが通常でした。しかし石澤助教らの研究手法は、採取した地層を、最古層から最新層まで5mm~7mmおきに、計70点ほども細かく年代測定を行うのが特徴です。その手法の強みを述べる前に、以下、放射性炭素年代測定について説明します。

▷放射性炭素年代測定とは

地球上の生物には、放射性元素である炭素14(14 C)が一定の比率で存在します。生物が死ぬと、14 Cは一定速度で崩壊を続け、減少していきます。14 Cの残量を測ることで、その14 Cを含んでいた物質がいつできたかを推定するのが、放射性炭素年代測定です。泥炭層は、過去に生きていた枯れ葉などの植物が、分解されずに積み重なってできた地層です。泥炭層に閉じ込められた、当時生きていた植物の14 Cの残存程度を調べることで、泥炭層が形成された年代を調べることができます。

具体的な手順は次のとおりです。まずは採取した土を燃やして気体にし、その気体からCO2 を分離します。それをさらに還元し(O2を外し)、固体のC(グラファイト)にします。Cの塊・約1mgを加速器質量分析計にセットします。「この段階で、Cには、12C、13C、14C の3種類が混じっていますが、加速器質量分析計にかけて加速させると、質量によって軌道が変わるので、この中で最も重い14 Cのみを取り出せます」と石澤助教。1回に20 個程度セットし、丸3日ほどかけて加速器で測定します。その後、抽出された14 Cの個数を検出器で数えます。「地層の時代にもよりますが、14 Cの数は大体数千から一万個くらいといった感覚です」。

しかしここで、問題が生じます。14 Cの減少速度は一定ですが、過去の太陽活動などの影響で、地球の大気中の14 C濃度は時代によって異なっていました。同程度の14 C残量でも、もともと14 Cが多かった時代のものなのか、あるいはより最近の時代のものであるからなのか、判別できないケースがあるのです。放射性炭素年代を暦年代へ変換するためには、「較正曲線」を用いますが、場合によっては、地層が形成された候補年代が複数提示されることがあります。例えば、1450年頃と1600年頃は、今日の14 C残留量が互いに似通ってしまう年代としてよく知られています。

今回の石澤助教らの研究テーマである北海道東部に襲来した津波のうち、最も新しい津波の推定年代が、従来、15~17世紀という広い範囲に留まっていたのも、この1450 年頃と1600年頃の14 C残留量の類似性が一因でした。このことは、ほかにも過去の津波の発生時期推定に影響を及ぼしてきました。例えば、ある地点で採取された津波堆積物が、1454年の享徳津波によるものか、あるいは1611年の慶長津波によるものかは、従来の放射性炭素年代測定からは区別がつけられず、学術的な論争を呼んできました。

▷きめ細やかな測定で、津波の発生年代を絞りこむ

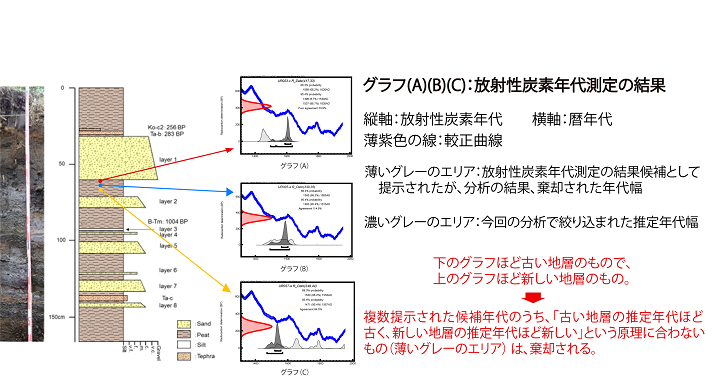

しかし、今回の研究により、従来の限界を超えることが可能となりました。石澤助教らの手法の特徴は、地層から採取した約70か所の年代測定をすべて行い、並べて比較するところにあります。14 Cの残留量から複数の年代幅が候補として提示された場合、分析したある1点だけを見れば、どの年代幅が正しいのか判別がつきません。しかし、分析結果を最古層から最新層まで並べた上で、「古い地層の推定年代ほど古く、新しい地層の推定年代ほど新しい筈である」という理に照らせば、この原理に沿わない候補は棄却でき、候補年代をさらに絞り込むことができます。

例えば図2 グラフ(C)の地層の推定年代に関し、14 Cの分析結果からは、「1500 -1600 年」「1600 -1700 年」「1700 -1800 年」「1900 年以降」の4 候補が提示されます。しかし、より新しい地層の分析結果であるグラフ(A)、(B)と並べてみると、グラフ(C)の地層は当然グラフ(A)および(B)より古くなければなりません。よって、当初4 つ提示された候補のうち「1500 -1600 年」が正しく、残りは間違いである、と結論できます。

今回の研究により、石澤助教らは、今回採取した8つの砂礫層すべての推定年代を、従来の研究の推定幅の約6 割に絞り込むことができました。津波堆積物層の真上・真下で得られた年代からは1424~1667 年の間に起こったと推定されていた津波の発生年代も、より正確に「1600~1667 年の間」であったと結論づけることができました1)。

▷今後について

石澤助教は、本研究で用いた手法により、多くの「1454年享徳津波か・1611 年慶長津波か」論争も解決できると考えています。仙台平野における津波堆積物についてはまだ決着がついていませんが、同じ手法を適用すれば解決できると、石澤助教は考えます。地質調査および放射線炭素年代測定は、時間と費用が必要ですが、極めて有効な手法です。

石澤助教は、もともと化石や鉱物に興味を持っていましたが、学生時代に東日本大震災が発生したのを機に、津波堆積物の研究の道に進みました。「今回の研究で、北海道東海岸の過去の津波の年代を、より正確に確認できました。巨大津波は1600 ~1667 年以降、この地域で発生していないと考えられ、津波の周期性に鑑みると、次の巨大地震・津波がこの付近でいつ発生してもおかしくないことになります」。将来の防災に向け、石澤助教は、今後も津波はじめ災害の解明に取り組んでいく考えです。