2021.11.26

【研究紹介】脳から得られた膨大なデータを読み解き、精神疾患の要因を研究ー「ストレス」を鍵に、災害精神医学を生物学的に考えるー

▷はじめに

統合失調症は人生に大きく影響を与える精神疾患で、約100人に 1人が発症します。統合失調症は精神医学が取り組んできた重要課題ですが、その要因としては、先天的な遺伝 的要因と、後天的な環境要因があります。そして災害も、統合失調症の環境要因となる可能性があります。

IRIDeS の日野瑞城特任助教は、統合失調症の主に生物学的要因に着目し、人間の脳を詳細に調べながら、何がこの精神疾患と関係しているのかを追求しています。

災害精神医学分野

日野瑞城 特任助教

▷「細胞にストレスを与えるとどうなるか」を研究

もともと日野助教は、大学時代から博士号取得後まで、細胞にストレスを与えた際の変化を研究していました。

“ ストレス ” とは、元々物理学・工学の専門用語でした。物体に外から力をかけると形がひずみ、その中に力がたまり、はね返そうとします。この元の状態に戻ろうとしている状況が、 “ ストレス状態 ” です。その後、“ 人間や動物に外から力がかかると、神経や身体の不調や病気としてひずみが現れる ” という捉え方に基づき、“ ストレス ” は医学用語としても使われるようになりました。さらに、“ ストレス ” は学術界を超え、今日では日常用語としても定着しています。

力の強さがある程度までなら、力を抜けば心身は元に戻ります。しかし、力を加え過ぎると、戻らずに壊れてしまいます。この押さえている力(ストレスを生じさせる要因)は、本来は“ストレッサー ” という名称になりますが、日常生活ではこれについても “ ストレス ” と呼ばれています(例:「誰々の言葉がスト レスだ」など)。

このように広く使われるようになった “ ストレス ” という言葉ですが、医学分野においても、生きている個体としての動物・人のストレスだけでなく、細胞レベル、さらには細胞内の構成要素に関するストレス(例えば「小胞体ストレス」)へと、ストレスの概念と研究範囲が拡大してきました。この “細胞レベルにおけるストレス”が、日野助教の最初の研究テーマでした。

日野助教は大学院で細胞生物学を専攻し、細胞にストレッサーである熱を与えたときの変化を研究しました。「細胞に熱を与えると、細胞を保護するタンパク質が合成されます。また、最初に細胞が耐えられる範囲の力を加えてストレス状態に置くと、次に同じくらいの刺激が加わったときに、細胞の抵抗力が上がることもわかっています」、と日野助教。博士号取得後は、細胞に放射線を照射した際の変化を観察しました。「放射線を骨格筋細胞に照射すると、“ オートファジー ” 1)が増えることがわかりました。細胞が、劣化した部分を積極的に排除している可能性も考えられます」。これらの研究結果はあくまで細胞レベルの知見であり、個体としての人間にすぐには適 用できません。しかし、ストレス状態におかれた細胞が、生きのびるために何らかの動きをすることは、参考になります。

▷精神医学の分野で脳の研究に参加

その後日野助教は、生物学で培った手法を活かし、精神医学研究にも携わることになりました。精神医学分野は伝統的に、精神分析家との対話を通じて患者を分析・治療する手法が盛んに行われていました。それは、精神活動がとても複雑で、また、生きている人間の脳を直接分析することが難しかったためです。しかし近年、献体された脳を調べる、物証に基づく精神医学研究も進むようになりました。

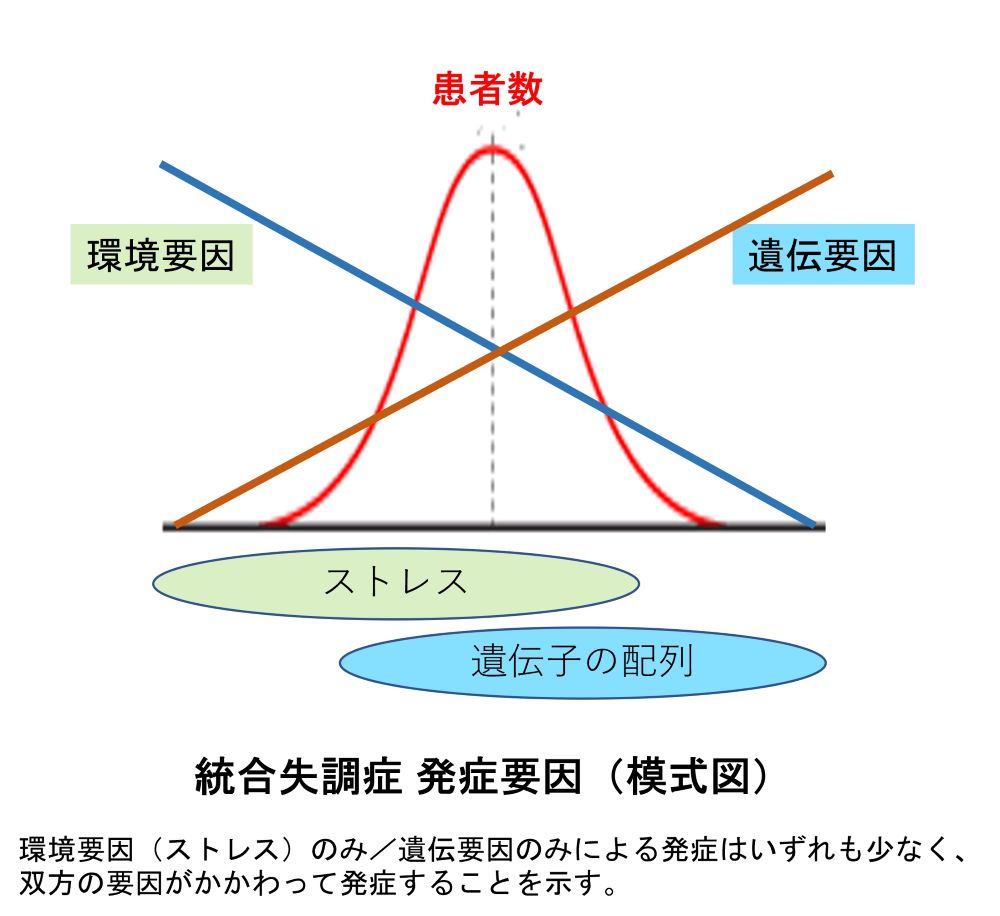

日野助教は、前任地の福島県立医科大学で統合失調症に関する脳の研究に初めて参加しました。2021 年 4 月に IRIDeS に着任してからも、脳の研究を続けています。「統合失調症を患っていた方の脳が、細胞や遺伝子レベルでどのような特徴を持つかについて、地道に調べてきました。その結果、特定のタンパク質とそのRNA、低分子量の代謝産物などの量が異なることを見出しました。その一方で、統合失調症が、従来の手法で簡単に分かるほど甘い病気ではないということも実感しました。この疾患は、遺伝的要因と環境要因とが複雑に組み合わさって生じるのだろうと考えています」。

また、脳をはじめとする生体情報に関して集まった膨大なデータを、今後どう読み解いていくかも、大きな課題です。2003 年ヒト遺伝子の全塩基配列の解読は、アメリカを中心に 6カ国が参加した、13 年にわたる超巨大プロジェクトに より実現しました。今では、1台の機械を使って、一日で、より安価(10 万円)に、同じ解析ができます。全塩基配列のデータ内容のほとんどは全人類共通なので、実際にはそのうち個人を特徴づける遺伝子配列のみを抽出して研究することが多いのですが、それでもまだデータ量は膨大です。「例えば、 個人を特徴づける遺伝子配列に関しても、たった 1 人から何十万項目にもおよぶデータが容易に得られる時代になりました。それを例えば 20 人分組み合わせると、さらに膨大な数 になります」。この結果から、何らかのパターンや特徴を探していくことになります。「統合失調症の脳で、あるタンパク質の量が特に大きいなどの特徴は見つかります。しかし、この タンパク質をなくせば単純に統合失調症が治るわけではありません。よって、この結果と、さらに他に見つかった特徴と の関連を探っていったりすることになります」。膨大なデータを扱うにあたっては、情報科学の研究者と協働し、大人数で 研究を進めていくことになります。謎やヒントが巨大なデー タに埋もれていて、何かを掘り当てると、また次の謎が出て くるような状況です。「生体情報を定量的に扱う機械の進歩に伴い、網羅的に調べたデータをどうやって生かしていくかは、近年の医学全般の重要トピックになっています」と、日野助教は話します

▷精神疾患は生物学的要因・環境的要因の双方を考える必要がある

日野助教は、主に生物学的な面から統合失調症の研究を進めていますが、遺伝学的要因とともに環境要因も重要であると指摘します。「遺伝という生得的な要因と、環境要因がそれぞれどれくらい疾患の発症に影響するかは、人により異なると思われます。環境要因はストレスと置き換えられるかもしれません」。オランダなど、飢餓があった場所で その後統合失調症が増えた事例があります。胎児期幼少期に大きなストレスにさらされた人たちは、少なくとも統合失調症発症ピークである20 歳くらいまでは、注意深く見守る必要があるといえます。東日本大震災を含む災害も大きなストレスにつながるため、被災した人たちも、長期にわたってフォローする必要があると考えられます。統合失調症に限らず、精神疾患全般についてその必要があると思い ます。

日野助教が所属する災害精神医学分野では、富田博秋教 授(IRIDeS 兼任)のもと、精神疾患の社会的な側面に関しても、さまざまなアプローチから研究を行っています。また2020 年に同分野に着任した國井泰人准教授は、前任地の福島県立医科大学において日野助教と脳の研究を行うとともに、福島県で精神科に長期入院していた人たちが、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故を受け、 転院となったことに着目しました。入院患者の行き先を調査した結果、意思表示が難しい症状が重い人ほど、遠くの 病院に転院し、戻ってこられない傾向がありました。「災害時、精神疾患のある人たちは災害弱者になりやすく、また、その人たちは、元々ストレスへの脆弱性を持っている可能性があります。精神疾患は、生物学的、社会的の両次元において、複数の側面から考える必要があります」、と日野助教は述べます。

▷今後について

これまで、ストレスを鍵に、災害精神医学を生物学的に捉える研究を行ってきた日野助教ですが、今後、因子の解明を進めることで、研究を統合失調症の薬につながるものを目指したいと考えています。「統合失調症の治療薬はすでにあり、 多くの人の役に立っていますが、薬が合わない人もいます統合失調症の遺伝子情報の解明が進めば、個人に合うオーダーメイドの、副作用が少なく失われた機能が取り戻せるような薬が可能になるかもしれません」。医学としての目標は、何よりも、統合失調症の人が発症前のような日常生活をまた送っていけるような、治療につながる研究です。脳の遺伝子レベルでの統合失調症研究は、新たにもたらされた膨大なデータを扱わなければならない一方で、大きな可能性もひらいています。

1) 自食作用:細胞が自分の中の成分を自分で食べてしまう現象。大隅良典博士がこの研究により2016 年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。