2021.12.10

【活動紹介】慶長奥州地震津波を数値シミュレーションで再現

津波工学研究分野

菅原大助准教授

1611 年、東北地方太平洋沿岸で地震・津波が発生しました。同地震・津波は近年まで、岩手・宮城の三陸沿岸を中心に大きな被害をもたらした 1933 年昭和三陸地震津波と同規模であったとみなされ、「慶長三陸地震津波」と呼ばれてきました。しかし、特に東日本大震災後の研究の進展により、1611 年の地震・津波はそれまでの推定よりも規模の大きい巨大地震であり、その被害は東北地方太平洋沿岸、すなわち「奥州」全域に及んでいたことが明らかになってきたことから、その名称を「慶長奥州地震津波」と改める動きが進んでいます。

2021 年 12 月 4 日、IRIDeS 棟で「歴史が導く災害科学の新展開V -文理融合による 1611 年慶長奥州地震津波の研究―」と題したシンポジウムがハイブリッド開催され、200 名以上が参加しました。このシンポジウムでは、文系・理系のさまざまな分野の研究者10名が、それぞれの視点から慶長奥州地震津波に関する最新の知見を紹介しました。発表者の一人である IRIDeS の菅原大助准教授(津波工学研究分野)は、文化財の専門家や工学・理学の研究者の協力を得て、多賀城址1)周辺エリアでの慶長奥州地震津波による浸水や地形変化を数値シミュレーションで再現した研究について発表しました。

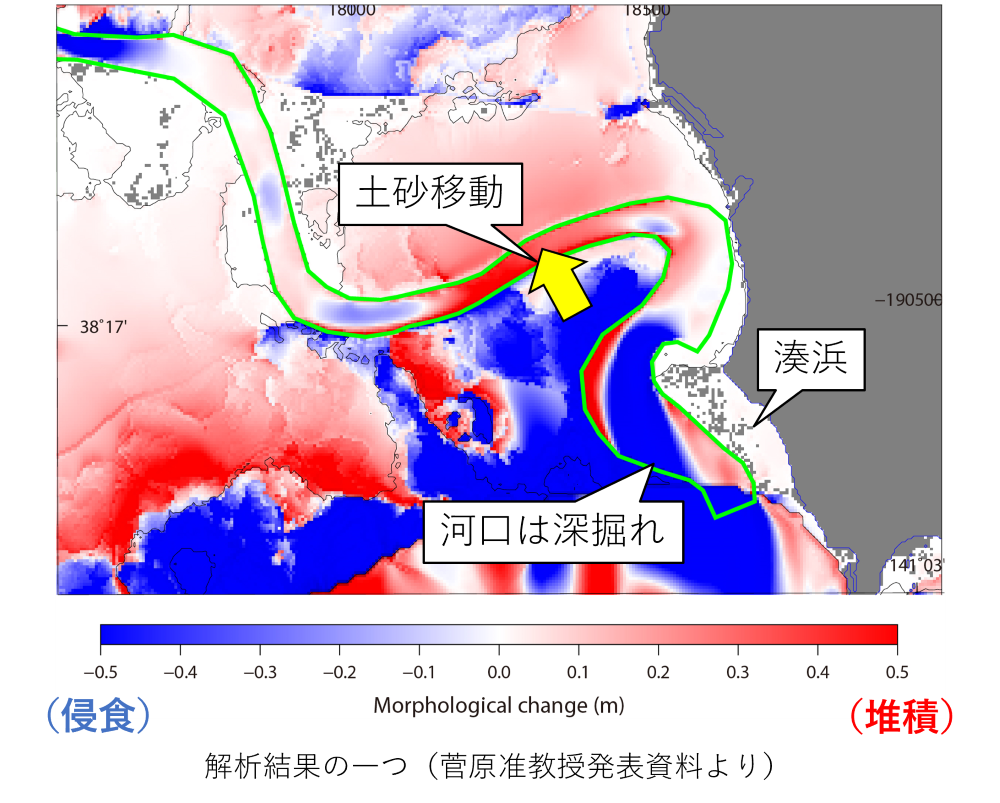

菅原准教授の発表概要は以下のとおりです。まず、現在のように大規模な地形改変が行われる前の 1961 年に撮影された空中写真から地形モデルを作成し、地形の成り立ちを示す土地条件や遺跡の標高、文献の知見等を考慮して補正を加え、慶長当時の地形をできる限り詳細に復元しました。さらに、津波土砂移動数値シミュレーションで津波が当時の地形をどのように変えたかを解析しました。その結果、シミュレーションで得られた地形変化や砂の堆積の様子は、古文書等の記述や遺跡調査の結果を良く説明できることが明らかになりました。

菅原准教授は「今回、歴史学の知見を工学の手法で物理的に裏付けることができました。しかし、地形復元の不確実性など様々な課題があり、さらなる研究が必要です。今後、現地調査も行うなどして、1611 年の巨大津波の実相にさらに迫っていきたいと思います」と話しています。

1)古代遺跡で、現在の宮城県多賀城市に位置する。