2022.1.28

【研究紹介】「振動台」の性能を大幅に向上させ、地震に強い構造物を実現する研究に取り組む

地震工学研究分野

榎田 竜太 准教授

▷はじめに

IRIDeS の榎田竜太准教授は、学生時代に建築学を専攻し、 現在は自動制御技術を応用した、地震に強い構造物を実現す るための研究に取り組んでいます。

「“ 制御 ”とは、人間の思うように何かを動かすことです」、と榎田准教授は説明します。「日常生活でも普通にすることです。例えば、パスタを茹でる時、吹きこぼれそうになったら水を入れますね。これも制御です」。しかし、学問の世界で は、制御の手法はもっと複雑かつ精緻になります。これまで制御は、機械、航空宇宙、金融や工業化学の分野など多岐にわたる分野に取り入れられてきました。耐震工学の分野には、地震で建物が揺れ過ぎないよう装置を入れて抑えたり、逆に、過去に実際にあった地震と同じ揺れで建物を揺らしたりといった、制御に関する研究があります。

榎田准教授の研究は、この「過去に実際にあった地震と同じ揺れで建物を揺らす」ことに深く関係しています。榎田准教授は、 近年、地震を再現する重 要な実験装置である「振動台」に関する一つの課題を解決し、その性能を大幅に向上させる手法を開発しました。

▷従来と異なる発想を取り入れ、振動台の性能を向上

振動台の実験では、建物などの構造物をその台上に載せ、 地震波を人工的に発生させます。そして、台上の構造物の実際の壊れ方を詳細に検証しながら、どうやったら地震に強い建物ができるかを追求していきます。

しかし従来、この実験には大きな課題がありました。振動台は、構造物が振動で破壊されるまでは問題なく動くのですが、ひとたび構造物が損傷を受けると、その損傷を受けた構造物の特性が影響し、その後は振動台が発する地震波が不正確になってしまうことがあるのです。「本来、台上で何が起ころうとも、振動台が意図した地震波を安定して出し続けてくれないと困るのですが、従来は技術的な限界のため、それができませんでした。構造物損傷後の不正確な地震波による実験結果は、純粋な条件下で導き出されたものではありませんが、揺らした波の記録自体は残るので、そのデータで良しとしていました」、と榎田准教授。そんな中で、振動台をもっと正確に動かす研究に取り掛かりました。「以前にも、『構造物の壊れ方が事前に分かれば、振動台の動きをうまく制御できるのではないか』といった考えに基づき、この問題に挑戦した研究者はいました。しかし、構造物の壊れ方が分からないから実験するわけで、最初から壊れ方が分かっているとするのは非現実的な前提条件です。結局、最終的な解決には至りませんでした」。

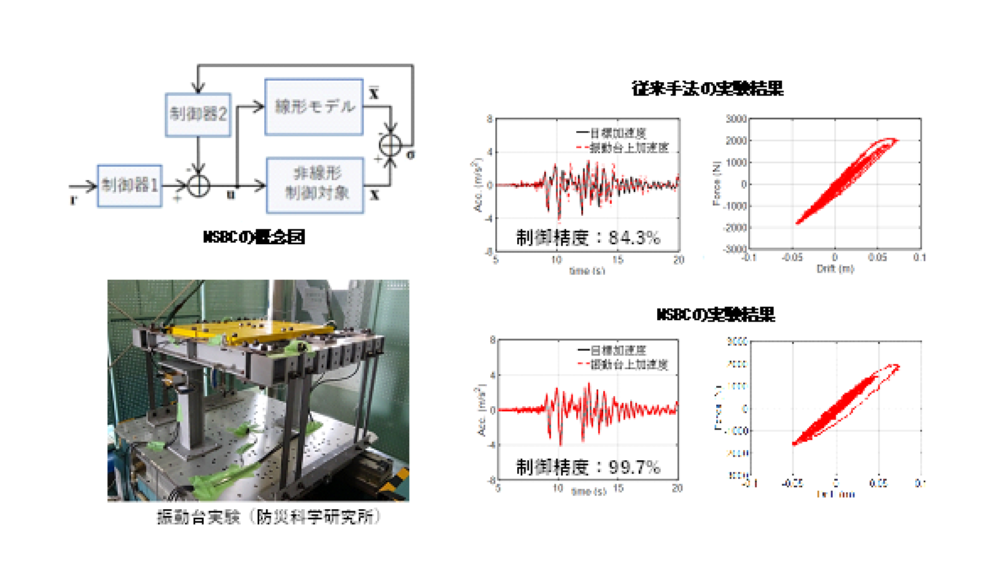

そこで榎田准教授は、全く別のアプローチを取ってみることにしました。「結論から言うと、振動台の動きを制御するにあたり、構造物の壊れ方を事前に想定しなくてよい “ ノンリニア・シグナル-ベースド・コントロール(NSBC)” という手法を考えつきました」。損傷が発生すると、力と変形 に比例関係のない「非線形性」が生じます。従来、非線形性を持つ対象物をコントロールするためには、制御する側にも 非線形性を持たせ、対象物と制御側で打ち消し合うことで、力と変形が比例関係にある線形にする必要がある、と考えられてきました。しかし、榎田准教授が新たに開発した手法は、線形の制御で非線形の対象物をコントロールする、従来と全く異なる考え方によるものです。NSBCを自ら考案し、実際にこの手法を組み込んで振動台の実験を行ったところ、構造物に損傷が起きた後も、振動台を極めて正確に動かし続けられることが確認できました。阪神・淡路大震災の地震波を再現する場合、従来手法での精度は 84.3%程度であったのに対し、新手法ではほぼ 100%に向上しました。

榎田准教授は、この結果を論文として発表し1)、特許も申請中です。制御に関する研究は、制御工学・機械工学の分野を中心に行われてきましたが、今回、建築を勉強する上で学んだ知見が、新しい開発にもつながりました。

▷論文の反響

このNSBC により、従来の技術的な大きな壁を越えることができ、学会発表で紹介した際などは、大きな反響がありました。しかし、実世界で従来の手法からすぐに切り替わるかというと、そうでもないと、榎田准教授は言います。「新しいものを取り入れるには、コストもかかります。従来の方法でやってきていたのだから変えたくない、という人もいます。また、新手法では理論上、極めてまれに振動台が暴走するリスクがあるので、それを懸念する人もいるかもしれません」。

しかし少なくとも、新手法の開発は、従来手法の限界を再度、浮き彫りにしました。「従来、入力(揺すっている地震波)が必ずしも正確ではないと知りつつも、出力(構造物の揺れ)を論じていたのですが、NSBCを使うことで、純粋に地震の影響に対する建物の特性を明らかにできるようになります」。

▷巨大構造物が地震を受けたときはどうなるか

さらに榎田准教授は、NSBCを応用した発展的研究にも取り組んでいます。その一つが、巨大構造物が地震を受けたときの特性を明らかにする手法の開発です。

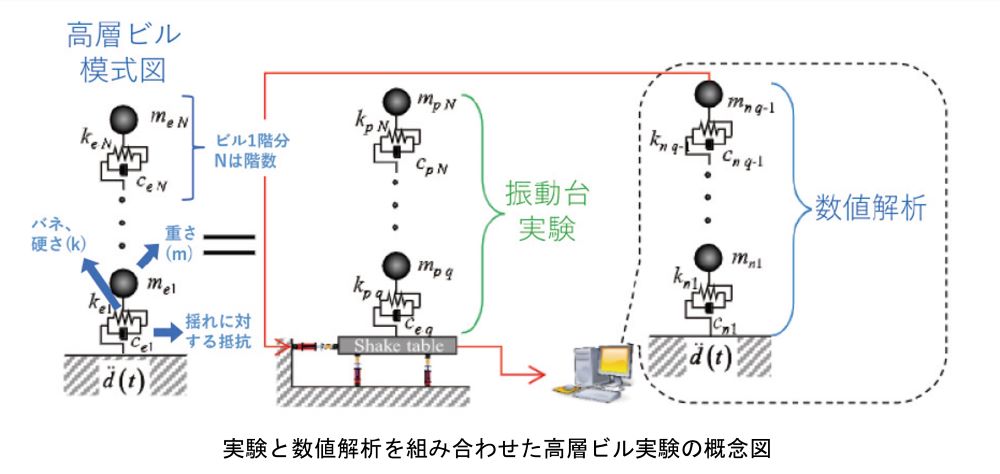

振動台に載せて実験できる構造物の大きさには物理的に限りがあり、例えば東京スカイツリーのような超高層建造物は、振動台には載りません。海外では、巨大構造物の耐震性を縮小模型の実験で確認することもありますが、基本的に日本では、高層ビルに対して振動実験はせず、数値解析的な検討で評価されます。しかし、巨大構造物が地震を受けたときにどうなるかを、実験を通じて具体的に明らかにできれば、実際 の複雑さを反映した、より現実に即した分析ができ、構造物の耐震をさらに追求していくことが可能になります。

そこで榎田准教授は、建物の一部のみを実際に実験し、残りは数値解析で補う手法を、巨大構造物を対象とした振動台実験の研究に取り入れることにしました。このリアルと計算を組み合わせる手法は、もともと1960 年代の日本の建築・土木分野で初めて実施された日本発のものです。榎田准教授 は、巨大構造物のある階以上については、NSBCを応用した振動台で実験し、残りは数値で解析して、両者をリアルタイムで組み合わせるという手法を開発し、論文で発表しました 2)。この手法を更に発展させることで、超高層ビルの実験が、低層建物(例えば、2~3階建て)を振動台に載せ て実験するのとほぼ同等の費用でできるようになります。「この論文は数式が多く、すぐに多くの方が反応するような内容ではないかもしれません。しかし、研究者として、高層ビル実験の技術的な準備は整い始めていることを提示できました」。

▷災害の被害を防ぐ“ゴールキーパー”として、地震に強い社会を作っていきたい

榎田准教授は静岡県出身です。東海地震に備える環境で育ち、小学校高学年のときに発生した阪神・淡路大震災にも影響を受け、防災に役立つ研究を志しました。しかし、大学院博士課程の時に東日本大震災が発生し、衝撃を受けました。当時は無力感と、研究が自然災害に対してできることの限界も感じたと、榎田准教授は振り返ります。しかし、何が役に立つかは、結局、後世になるまでわかりません。今は、自ら必要だと思う研究を進めていきたいと思っています。「防災研究全般にも言えますが、地震や耐震に関する工学の研究は、得点を稼いでプラスにするというより、災害による失点をどれだけ少なくするかという分野です。ゴールキーパーの仕事に似ており、華々しさはないですが、誰かがやらねばならないことだと思います」、と榎田准教授は 述べます。

今回のNSBC手法の開発は、建築で学んだことが一つのカギとなりました。「建築学と制御工学がもっと連続的につながり、制御技術の応用が当たり前になれば、より多くの発見につながっていくことが期待されます。いずれは、そのような応用を前提とした教科書的な書籍も書いてみたいと思ったりしています。」

また、研究者によっては、理論あるいは実践のどちらかに重点を置くスタンスをとる場合もありますが、榎田准教授は、 双方にかかわり、両者のバランスを取って研究を進めていきたいと考えています。「理論・数値解析と実験技術は、エンジンと車輪のように、両者が調和して初めてうまく動きます。 理論を組み立て、実験して理論通りになった時は、とても報われた気持ちになります」。榎田准教授は、今後、NSBCを普及させ、高層ビルなどのさまざまな構造物の特徴を実験で 明らかにしたり、電力施設の耐震性を向上する研究開発に取り組むなど、地震発生時にも停電が防げるような社会にも貢献できれば、と話しています。

1) R. Enokida, K. Kajiwara, Nonlinear signal-based control for single-axis shake tables supporting nonlinear structural systems, Structural Control and Health Monitoring, 26(9), e2376 2019. https://doi.org/10.1002/stc.2376 (本論文は、榎田准教授がIRIDeS着任前に、防災科学技術研究所所属として発表したもの)

2) R. Enokida, Nonlinear substructuring control for simultaneous control of acceleration and displacement in shake table substructuring experiments, Structural Control and Health Monitoring, 29(2), e2882 2021. https://doi.org/10.1002/stc.2882.