2021.3.5

【特集】東日本大震災からのスタートー IRIDeS研究者が復興と震災教訓の継承について話し合う(1)

書名:東日本大震災からのスタート

災害を考える51のアプローチ

編者:東北大学災害科学国際研究所

発行:東北大学出版会

判型:B5 判 製本:並製本(ソフトカバー)

定価:(本体3,000 円+税)

ISBN:978 - 4 - 86163 - 357 - 7 C3000

東日本大震災から10年となる2021年3月、IRIDeS 編著『東日本大震災からのスタート:災害を考える51のアプローチ』が出版されました。同書は、IRIDeS 研究者らがそれぞれの専門分野に関し、東日本大震災が明らかにした問題、その後の進展、今後の課題を総括するものです。「災害評価と防災」「人間と社会」「健康」「国内外との連携」に関する4つの大きなテーマのもと、全51章(1章1トピック)と4つのコラムで構成されています。

このたび執筆者のうち4名が集い、同書のトピックのうち、特に復興と災害記憶の継承について話し合うオンライン座談会を開催しました。司会はIRIDeS 副所長の丸谷浩明教授(経済学)がつとめ、佐藤翔輔准教授(災害情報学)、佐藤大介准教授(歴史学)、マリ エリザベス准教授(建築学)が参加しました。

丸谷 浩明 副所長

丸谷浩明副所長(以下、丸谷):今日は、それぞれ執筆された章について紹介いただき、続けて皆で議論する形で進めていきたいと思います。では佐藤翔輔先生からお願いします。

佐藤翔輔准教授(以下、佐藤翔):第32章「記憶伝承の科学」を担当しました。三陸地方は過去に繰り返し津波災害を経験し、様々な方法で教訓を伝えようとしてきました。しかし東日本大震災では、同じように津波碑が建立されていた場所であっても、被害の大小に差がみられました。例えば、同じ「此処より下に家を建てるな」と記した津波碑があっても、岩手県宮古市重茂(おもえ)姉吉地区は被害が小さく、陸前高田市広田町・中沢浜地区では多くの犠牲者が出てしまいました。

佐藤 翔輔 准教授

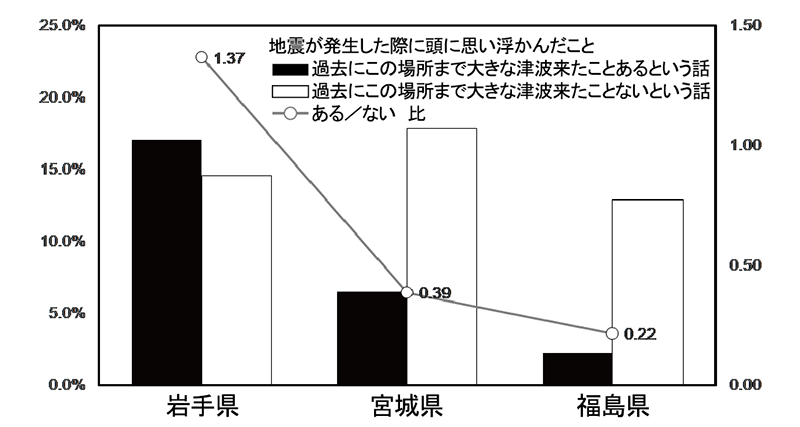

そこで、被害の大小には過去の災害に関する知識の有無が影響しているのではと仮説を立て、研究を行いました。岩手県・宮城県を比較すると、死亡率は宮城県のほうが高い傾向がありました。岩手県では、地震が発生した際、過去の津波を想起した割合が多く、一方で宮城県、そして福島県でも、「ここは津波が来ない地域である」という通説がかなり定着していたことがわかりました。

災害が起きた事実を後世に伝える重要性は明らかです。しかし、災害伝承ができていた地域・そうでない地域、さらに伝承により津波被害を軽減できた地域・できなかった地域があることがわかりました。

さらに、災害伝承の特徴・効果に関する定量的な解明に取り組んできました。災害は経験した本人から聞くと一番記憶に残りやすいこと、本人でなくとも人から伝えられると効果的であることなどが確認できました。ほかに、災害を伝承する次世代の育成もお手伝いしています。

東日本大震災発生時点における過去の津波の想起

(提供:佐藤翔輔准教授)

佐藤大介准教授(以下、佐藤大):全員でなくとも、100人中1人であっても、その一人が過去の災害の知識をもっていることで助かる可能性もあります。また、「伝えられ方」も関係しそうです。量だけでなく定性的なアプローチも重要になりそうですね。

私の専門は江戸時代ですが、江戸時代に転居の自由は基本的にはありませんでした。したがって共同体の中で災害伝承もしやすかったと考えられます。一方で、近現代においては、人口の流動化、共同体の衰退などの理由で、災害について伝えていくことが難しくなっている思います。「3.11」をどう残していくか、大事な仕事になると思います。

佐藤翔:災害伝承や実際の避難行動に関してのキーマンの影響や伝えられ方の質については、私も今後の研究課題として捉えています。また、過去に高台移転で災害伝承が途切れた事例もあるので、今後、東日本大震災について伝えていくにあたり、よく考えていきたいと思っています。

マリ エリザベス准教授(以下、マリ):これからは津波災害だけではなく、復興に関する伝承も重要になりますね。伝承活動と地域復興を一体として捉え、また、伝承施設で地域の外から来た人と交流して伝えていく視点も必要です。災害直後の津波リスクや避難ということと、これからの長い時間軸について、どうお考えでしょうか。

佐藤翔:震災の5年後くらいから、徐々に伝承施設ができ始めました。今のご指摘と関連して、初期の施設は地震・津波や緊急対応に重点が置かれがちでしたが、最近の施設は復興に関する内容が充実している傾向があります。今後、初期にできた施設の内容をどう更新していくかが大事になりそうです。また、地域外から来た人との交流を観光につなげた中越被災地の前例もあり、東北もそうなったらいいと思います。

丸谷:これまでの10年は、保存すべき情報の整理が課題でしたが、これからの10年は、若い世代の研究者に、未来の人たちが、動画などデジタル情報を、伝承施設や記念碑だけでなくどこでも必要時に参照できる技術など開発していただけないかと期待します。では次に佐藤大介先生、お願いします。